このページで扱う寺社・施設・スポットの一覧・さくいんです。

京都市の史跡

(注意)このページは未完成です。内容・レイアウトとも不十分で変更の予定があります

洛中

洛中 - 南部(京都駅周辺)

- 跡地

- 平安

- 解説ページ

平安京の中心で、朱雀大路の跡にあたる現在の通り。 当時朱雀大路はとても幅が広かった(84メートル)が、現在はふつうの通りくらいの広さになっている。 朱雀大路の北端は二条通、南端は羅城門のあった九条通までであったが、現在は南北に延長されている。 JRの線路により途中分断されてしまっているが、線路の北側にも南側にも千本通と名のつく通りはある (これは京都市内のほかの道路にも言えることだが)。

- 現存

- 江戸

- 解説ページ

By mariemon

By mariemon

江戸時代に京都の物流を支えた高瀬川に沿って伸びる通り。桜の名所。 周辺の町名には、木屋町・材木町のように江戸時代当時に運ばれたであろう品物の名前が多く見られる。

- 石碑

- 平安

- 解説ページ

作者 Saigen Jiro

作者 Saigen Jiro

平安京の中心の通り、朱雀大路南端にあった羅城門の遺址。 羅城門は平安京の入口に当たる門。 平安京周囲には羅城が作られなかったので、門の意味はあまりなかったけれど主に式典に用いられた。 森鴎外の羅生門の舞台になった門でもある。

- 現存

- 平安

- 寺院

- 解説ページ

作者 Robert Young

作者 Robert Young

平安京建設時に同時に計画・建設された寺院。平安京の内部にある。

- 現存

- 安土桃山

- 寺院

- 豊臣秀吉

- 現存

- 江戸

- 寺院

徳川家康によって江戸時代に作られた寺院。 幕末には新選組が屯所を設けた。

大阪にあった本願寺が豊臣秀吉によって移設された。

- 現存

- 幕末

- 新選組

- 公式サイト

幕末、新選組が京都に駐屯するのに使った一般の住宅。 八木邸は京都の壬生村という場所にあり、新選組も当初「壬生浪士組」を名乗った。 現在は公開され見学も可能。

- 現役

- 近代化

- 公式サイト

作者 Kzaral

作者 Kzaral

車庫内に蒸気機関車を収める

作者 LERK

作者 LERK

動態保存... つまり動くよ。

明治になって京都に鉄道が通ると、京都に機関車を置いておく車両基地(機関庫)が作られた。 蒸気機関車が現役を退いてもこの機関庫が機関車ごと残された。 周辺は梅小路公園・京都鉄道博物館として整備されたが扇形庫は引き続き残され、しかも現役である。 蒸気機関車はもちろんふつうの鉄道車両もいっぱいあって、 特に電車好きの子供とかはめっちゃ喜ぶと思う。蒸気機関車は全国各地の公園に保存されていたりするけれど、 現役の動く蒸気機関車が間近で見られるってなかなか珍しいこと。 自分が子供の頃、近所の公園の蒸気機関車を見て母親に「これ動くの?」って聞いた記憶があるので、 それが現役だとわかったら子供は大興奮するだろうなぁ。

京都市電の車両が保存されている広場。 梅小路公園の一区画を占めていて、市電カフェや市電ショップなどがある。

京都市電はかつて京都市内を走っていた路面電車網。 市電は1978年に廃止されたが、現在の京都市街の大通りのいくつかが路面電車の軌道を引き継いでいる。

- 跡地

- 安土桃山

- 豊臣秀吉

丹波口は京の七口の一つ。 豊臣秀吉によって京の周囲に囲い(お土居)が作られると、いままでは不要だった町の入口が必要になる。 これが京の七口で、丹波口は南西部に作られたもの。現存しないが、地名や駅名に痕跡を残す。

- 現存

- 江戸

- 花街

- 解説ページ

かつてこのあたりは島原と呼ばれる花街だった。 島原は周囲を塀で覆われ、出入りするための門が1つ設けられた。これが島原大門である。 平成の島原周辺は住宅街であり、ごくわずかな遺構しか残していない。大門は貴重な遺構の1つである。 あと、周辺の町名が「西新屋敷 太夫町」 「西新屋敷 揚屋町」となっているところにも面影が残っている。

角屋は島原にあった揚屋の一つ。 現在は揚屋としての営業はしていないが、角屋もてなしの文化美術館として公開されている。 建物は1641年のもので、重要文化財に指定されている。

揚屋は花街にある店舗の種類の1つで、芸妓と遊ぶための店のこと。今でいう料亭にあたる。 芸妓は揚屋に常駐せず置屋というところに所属する。

輪違屋は島原にあるお茶屋・置屋の一つ。1688年創業、現在の建物は1857年の再建*。 2017年現在も営業している。

* Wikipediaによる

- 現役

- 近代化

- 解説ページ

1906年(明治39年)の建物。第一銀行から引き継がれてみずほの建物になった。 赤煉瓦の壁面に白い花崗岩の装飾。

室町時代に町衆が集まり団結・自治を行った拠点である、町堂の1つ。 Wikipediaの記事 と公式サイトによれば創建は平安時代(1003年)。

洛中 - 中部(二条城・御所周辺)

- 現役

- 江戸

京都市民にも愛される商店街。京野菜や魚などの生鮮食品、各種惣菜などを取り扱う店が集まる。 ルーツは江戸初期の三店魚問屋で[6]、 現在もやはり魚屋が多い。

- 現存

- 安土桃山

- 豊臣秀吉

- 解説ページ

豊臣秀吉による京都改造で作られた南北の通り。 京都市街に散らばっていた寺院は、この通りに沿って集められた。 目的はいろいろ言われているが、潜在的な反乱分子である寺院を集めて監視することが狙いの1つだったようだ。 現在も通り沿いに、当時と同じ場所に多数の寺院がある。

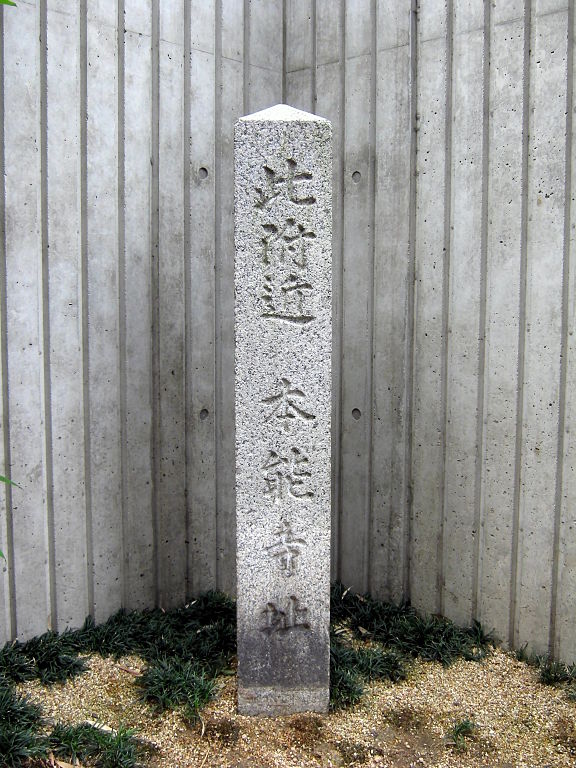

- 跡地

- 安土桃山

- 織田信長

- 石碑

- 建武新政

- 解説ページ

- 現存

- 江戸

- 幕府

- 解説ページ

- 現存

- 室町時代

- 解説ページ

作者 Saigen Jiro

作者 Saigen Jiro

作者 Saigen Jiro

作者 Saigen Jiro

明治時代より前の、かつての皇居(天皇の住まい)。 京都御苑の中に御所があり、皇居として使用されていた当時は現在の京都御苑の範囲まで御所だった。 平安時代の天皇の住まいは内裏というところだったが、 度重なる火災などにより室町時代に現在の位置に移動した(それまで里内裏と呼ばれていた建物を正式な御所とした)。 時代を経るにつれ、周辺に公家が集まるなどして御所は大きくなった。 現在京都御苑として解放されている区画には、江戸時代には公家の屋敷が並んでいた。

2017年現在の御所の建物は1789年のもの[7]。 中にはいくつか建物があり、南側正面にある紫宸殿は重要な公務・行事に使われた。 東側にある清涼殿は天皇が日常的に使っていた。御学問所は歌会などに用いられた。 建物は寝殿造のものと書院造のものが混在するが、 平安時代に成立した貴族の文化である寝殿造は外向きの行事用・ 室町時代に成立し武家にも用いられた書院造は日常の行事用とざっくり分けられる。

- 現存

- 江戸

- 解説ページ

- 跡地

- 室町

- 跡地

- 安土桃山

- 解説ページ

- 跡地

- 幕末

- 新選組

- 解説ページ

- 石碑

- 平安

- 跡地

- 平安

- 現役

- 近代化

- 解説ページ

1890年(明治23年)の建物。後にダマシンカンパニーになるが、Googleマップには家邉徳時計店と書いてある。 赤煉瓦造りで、文明開化最初期の建物といえる。当初は屋根上に時計があった。

- 一部現存

- 近代化

- 解説ページ

作者 daidarabotti

作者 daidarabotti

1902年(明治35年)の建物だったが、昭和50年に外壁を残して建て替えられた。外壁は当時のもの。 フランス・ルネサンス様式の建築で、装飾は煉瓦と花崗岩、屋根はマンサード屋根。

- 現存

- 幕末

- 解説ページ

- 現役

- 近代化

- 解説ページ

旧日本銀行京都支店。1906年(明治39年)の建物。英国式の建築にインド風の入口アーチ。

洛中 - 北部(金閣寺・上京周辺)

- 現役

- 安土桃山

- 現存

- 平安

- 解説ページ

- 現役

- 平安以前

作者 663highland

作者 663highland

社伝では677年に初めて社殿を造営。古都京都の文化財として世界遺産指定。 現社殿は1863年の作り替えで、下鴨神社本殿にも見られる、流造を採用。本殿は国宝。

下鴨神社とともに、葵祭で有名。ほかに京都で有名な祭りといえば祇園祭や時代祭がある。 祇園祭は山鉾巡行でおなじみの、市民のわいわい気分の祭りのイメージだが、 この葵祭はその正反対で貴族による静かな祭り。

参考文献は[7]。

- 現役

- 平安以前

作者 Saigen Jiro

作者 Saigen Jiro

創建は不明。葵祭で上賀茂神社とともに有名。

- 現存

- 室町

- 解説ページ

- 現役

- 平安

- 現役

- 平安

平安時代創建。祭神は菅原道真とその妻とその長男。 社殿の造営や修繕は昔から朝廷や将軍家が行ってきた。

現社殿は1607年、豊臣秀頼の寄進で作られたもの。 本殿と拝殿が「石の間」でつながれた八棟造という造り。 平安時代の建設当初からこのような形式だったと考えられている。

参考文献は[7]。

東部(清水寺・銀閣寺方面)

- 現存

- 近代化

- 琵琶湖疎水

- 解説ページ

作者 Mariemon

作者 Mariemon

大政奉還・東京への首都機能の移動によって活気が無くなった京都を復活させるために行われた「京都策」の柱事業として作られた水路。 第一疎水・第二疎水・疎水分線で構成され、各ポイントには水路閣・蹴上インクラインなどの施設が作られた。

第一疎水は琵琶湖から取水されトンネル・普通の水路を通って蹴上までつながり、 蹴上にはインクライン(船を乗せる鉄道)が設けられ、 二条の取り入れ口で高瀬川に連絡する。その後鴨川沿いに南下し伏見の濠川(伏見城の堀)に接続する。 伏見の堀は宇治川につながっているので、大阪から大津まで琵琶湖疎水経由で行くことができるようになった。

- 現存

- 近代化

- 琵琶湖疎水

- 解説ページ

疎水分線は第一疎水と同時期に作られた水路。 第一疎水の蹴上で分岐し、北上して銀閣寺方面へ進み、 少しずつ西へ折れて高野川・賀茂川をくぐって堀川に接続する。

途中、南禅寺の境内には水路閣という水道橋がある。 また、若王子から銀閣寺付近までは哲学の道が隣に並んでいる。

- 現存

- 近代化

疎水分線に沿って作られた道路。 もともとは疎水の管理用道路だったが、文人や哲学者が歩いて思案したことから哲学の道の名がつけられ親しまれた。 現在では四季の豊かな表情を見せてくれる散歩道として人気。

- 現役

- 平安以前

創建は780年。古都京都の文化財として世界遺産指定。本堂は国宝。

本尊は千手観音。かつては法相宗であったが、1965年(昭和40年)に独立。 現在の建物は1633年、徳川家光の寄進で建てられたもの。 特徴的な清水の舞台は掛造または舞台造という。 照り起り屋根という屋根の表面は、 京都御所の建物にも使われている檜皮葺である。

工事で残念、的なことを書いたけど念のため調べてみたら、 これは結構珍しい工事みたい。平成の大工事なんて呼ばれていて、清水寺の内部が見られる貴重な機会。

参考文献は[7]。

- 現役

- 鎌倉

- 現存

- 近代化

- 琵琶湖疎水

- 解説ページ

作者 Daderot 2010年

作者 Daderot 2010年

蹴上インクラインは、琵琶湖疎水の途中・蹴上に作られたインクライン。 インクラインとは急斜面に設置された荷物・船の輸送のための軌道(鉄道)で、蹴上インクラインは船を運んだ。

琵琶湖疎水の途中には急な斜面があり船の行き来が容易でない場所がある。 そこで斜面の上部・下部にそれぞれ船だまりを造り、その間をインクラインで結ぶことで船をそのまま 運ぶことができるようになった。 現在も蹴上インクラインを見ることができるが、復元されたものであり動かない。

- 現役

- 平安以前

作者 Chris Gladis

作者 Chris Gladis

別名、祇園社。祇園祭で有名な神社。 祇園祭が平安時代にルーツを持つので、八坂神社が少なくとも平安時代にあったことはわかるが、 創設について詳細不明(自称656年)。

建物は建築様式が特殊で、独自のものなので祇園造という。平安に成立した建築様式と考えられている。 昔は(今もだいたい)別棟だった本殿・拝殿が1つの屋根で覆われている。本殿の周囲にはひさしがある。 現在の社殿は1654年に建てられたもので、寺院建築の影響を受けている[7]。

- 現存

- 近代化

- 琵琶湖疎水

- 解説ページ

作者 663highland 2009年

作者 663highland 2009年

南禅寺の境内に作られた、琵琶湖疎水分線の橋(水道橋)。 寺院と近代化遺産が同居した、なんとも不思議で貴重な遺構を残している。

- 現存

- 室町

- 解説ページ

- 現役

- 江戸

- 解説ページ

作者 Chris Gladis from Kyoto

作者 Chris Gladis from Kyoto

平安神宮そのものは明治時代(1895年、明治28年)創設。平安遷都1100年を記念して作られた。 平安神宮は平安宮の一部(朝堂院*)を模していて、少し縮小してあるものの雰囲気はかなりそれっぽい。 また京都三大祭りの一つ、時代祭の終点でもある。

時代祭は、毎年10月22日(雨天順延)に行われる平安神宮の祭

*。

10月22日は桓武天皇が長岡京から平安京に都を移した日付である。

明治時代から時代をさかのぼり、さまざまな時代の衣装を着た人々が京都の市街を歩く時代行列がその目玉イベント。

このサイトは京都の歴史をそれぞれの時代ごとに見ていくものなので、まさに時代行列とコンセプトが同じだー!

京都の歴史は実質日本の歴史そのものなので、かなりボリュームあるだろうなぁ。

作者 Peter 111

作者 Peter 111

*公式サイトによる。

南部(伏見方面)

- 現役

- 昭和

- 現役

- 平安以前

- 跡地

- 幕末

- 石碑

- 幕末

- 現存

- 室町

- 解説ページ

作者 663highland 2010年

作者 663highland 2010年

創建は889年、嵯峨天皇の皇子・源融により宇治殿が建てられたことに由来する。 その後朱雀天皇・藤原道長・藤原頼通に引き継がれ、1053年に本堂であり10円玉でおなじみの鳳凰堂が完成した。 現在の堂内は退色しているが、創建時は鮮やかな色彩だったらしい。

時代区分を室町時代にしているけれど、これは扱った解説ページに由る。 室町時代に惣村の人々が集い、「山城国一揆」を自称したことがあった。詳しくは解説ページで。

参考文献は[7]。

- 現役

- 江戸

西部(嵐山方面)

- 現役

- 昭和

- 現役

- 昭和