幕末・近代以降の京都

近代以降の街の変化 ―道路と鉄道の整備

幕末になると再び京都の町を再び戦乱が襲う。蛤御門の変・ それに端を発するどんどん焼きによって京都の町はまたしても焼けてしまう。 政治体制も変わり、東京へ奠都すると京都の町から活気が失われてしまうが、 官民一体となって復活に向けて動き出す。

新撰組と京都

幕末、黒船来航によってそれまで見ることの無かった欧米列強の力を目の当たりにした日本には、 幕府を中心として「公武合体」と、 長州を中心として「尊王攘夷」 という考え方が生まれる。 公武合体の公は公家つまり朝廷を意味し、武は武家つまり幕府を意味する。 公武合体とは、当時徐々に不満が高まりつつあった幕府を権威のある朝廷と合体させ、強い政府を取り戻そうとする動きのこと。 尊皇攘夷の尊皇とは天皇を敬い尊重することを意味し、攘夷とは夷(敵国)を討つことを意味する。 尊皇攘夷とは、天皇の考えを尊重して外国を討ち払うこと。 2つの考え方は異なるが、「政治に新しい風を入れ、欧米に対抗できるようになる」という部分は両者とも共通していた。

幕府側の外国に対する弱腰な姿勢などにより幕府の信用が落ちると、京都には尊王攘夷派の人々が集まるようになり、 京都に治安が悪化した。そこで幕府は京都に新しく京都守護職という幕府の役職を置いて、京中の警備に当たらせた (京都にはもともと西国や朝廷の監視をするための幕府の出先機関である京都所司代があったが、 平和な時代が続いていたために役立たずであった) [4]*1*2。 京都守護職の下には京都見廻組、 新選組という実働部隊があった。 京都見廻組の隊員は幕府に認められた正規の武士であったが、新選組の隊員は浪士(浪人: 主人を失った元武士)や農民・町人を 中心にしていた。京都守護職には会津藩主がついていたため、新選組は「会津藩預かり」という所属であった。 新選組・見廻組はともに京都守護職の下についていた別々の組織で会ったが、ライバルというか敵対していたわけではない。 これはそれぞれの担当地域が異なることが理由の一つである。見廻組は御所周辺、大して新選組は祇園や伏見を管轄としていた。

1863年、朝廷の保守派の公家たちは、当時公武合体派が主流であった薩摩藩や会津藩と手を結び、 急進派の公家と尊王攘夷派の長州藩の勢力を朝廷から退ける事件がおきた。 このクーデターは八月十八日の政変と呼ばれ、尊皇攘夷運動は勢いが低下した。朝廷では公武合体派が主流になる。 長州藩士は勢力挽回を目指し、京都に潜伏した。新選組はこの潜伏している尊王攘夷派を探し出そうとしていた。 そんな中、新選組は尊王攘夷派による御所への放火・天皇の連れ去り計画を(拷問によって)聞き出す。 ついに新選組は、尊王攘夷派が三条木屋町付近にある旅館「池田屋」にて集まっているとの情報を突き止め、 真夜中に池田屋に突入、長州藩士をはじめとする尊王攘夷派を殺害・拿捕することに成功する。 これが池田屋事件である。 池田屋事件の詳細は*2のテレビ番組に詳しい。 、NHKオンデマンドにて見ることができる。このほか各種テレビドラマなどにもそれっぽい雰囲気で描写があるが、 脚色があったりするため本来の事件の詳細とは異なるかもしれないので注意。

作者 mariemon

作者 mariemon

蛤御門の変とどんどん焼け

池田屋事件は長州藩の怒りを買い、「天皇をお救いする」「長州藩主はえん罪だと言うことを天皇にお伝えする」 という大義名分をたてて再び京都・御所を目指す。長州を京都に入れるなという薩摩藩・朝廷の意見により、 幕府側(会津藩と新選組、薩摩藩、桑名藩、大垣藩)は京都に侵入してきた長州と戦闘になる。 特に激戦地になったのは御所・蛤御門周辺であることから、 この事件は蛤御門の変(または禁門の変)と呼ばれる。 戦闘の際長州は御所に向けて発砲してしまったために、朝廷から正式に敵と見なされるようになる。 後に、これをきっかけに幕府による長州征討が起きる(第1次長州征討)。

蛤御門の変で敗れた長州の悪あがきにより、京都の町は火災に遭う。これにより京都の町のかなり広い範囲 (北は一条通・南は七条の東本願寺付近まで)の街区・寺社が焼失する。 この大火はどんどん焼けと呼ばれる*3*4。

大政奉還[4]*5

1863年、長州藩は付近を航行していた外国船に向けて砲撃を加える(下関事件)。 この報復として翌年、砲撃を加えられた側の連合艦隊(アメリカ、フランス、イギリス、オランダ)は下関を砲撃し返す(下関戦争)。 これによって長州は甚大な被害を受け、欧米列強の強さを身をもって知ることになる。 攘夷が困難であることを悟った長州藩士は攘夷の方針を改め、倒幕を目的とするようになる。 同じ頃、薩摩藩でも反幕府の世論が広がり、両藩は土佐藩の坂本龍馬による仲立ちによって薩長同盟を結び、 薩摩藩は幕府による2度目の長州征討を拒否する。この長州征討の失敗後、幕府の力は弱体化する。

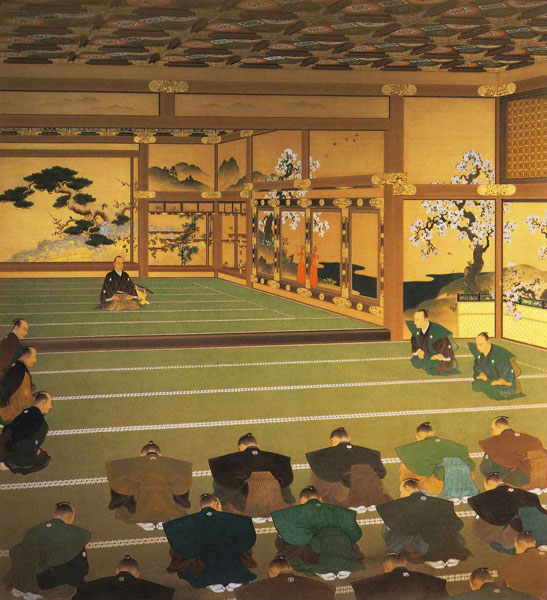

土佐藩の前藩主山内容堂は、坂本龍馬・後藤象二郎らの働きかけにより 「欧米列強に対抗するために、国内が天皇を中心としてまとまり、力を蓄える必要がある」 「そのために徳川家はいったん政権を朝廷に返した方がいい」と将軍に対して提案する。 当時の将軍徳川慶喜はこれを受け入れ、1867年、京都の二条城にて朝廷に政権を返上する。 これが大政奉還である。 大政奉還・王政復古の大号令が出た後も旧幕府軍は政治に関与し続け、(弱体化したとはいえ)余力を残していた。 そのため薩摩藩を中心とする倒幕派は徳川家の領地を取り上げることなどを主張し、旧幕府と対立した。 その対立により、京都郊外の鳥羽・伏見にて戦闘が起きる(鳥羽・伏見の戦い)。 これをきっかけに戊辰戦争が起きる。幕府の参加であった京都見廻組・新選組も旧幕府軍について参戦した。 途中、戦闘を介さずに江戸城を新政府側に引き渡したりした(江戸城無血開城)後、 新政府側が勝利し新しい政府の主導権が確定した。

作者 邨田丹陵 (明治神宮聖徳記念絵画館)

作者 邨田丹陵 (明治神宮聖徳記念絵画館)

江戸城が新政府に渡ったため、江戸城は東京城と改名された。東京城は天皇が東京に行く際の居城とされた。 1869年(明治2年)に天皇が東京城に入ったのをきっかけに、首都機能は京都から東京へと段階的に移っていった。 江戸の人々にとって天皇はなじみの薄いものであったため、天皇は東京に移り、 京都を捨てることが得策だと判断されたわけである[2]。 京都からは人家や商店が消え、京都御所は一般に公開され、人口は3分の2くらいまで落ち込んだ。 いままで権威の中心である天皇に支えられてきた京都は、天皇が東京に移ったことで「都」としての地位が危うくなった。

都を移すことを一般に遷都というけれど、 この東京への移動は遷都では無く奠都というらしい。詳細はググって。

それから、時期が相対的にわかりやすいという利便性のために、明治以降は年号も記載するよ。

京都の近代化

東京奠都によって人や建物が流出してしまった京都だが、 今まで何度も復興を遂げてきた京都の市民はあきらめなかった。 京都府知事の協力もあり、官民が一体となって京都の復興に尽力した。 京都には新たに西洋の技術を取り入れた施設をいくつか作ることになった。これは京都策と呼ばれる。

京都策はその時期によって、第一期・第二期・第三期にわけられる[2]。 第一期京都策では、勧業場・織殿・染殿・ 梅津製糸場・精密局(理化学研究の機関)などの職業や産業にかかわる施設が作られた。 特に勧業場はもと長州藩邸の位置にあり、ここが産業近代化の中心となった。 京都の勧業場は現在の日本銀行京都支店が建つ場所にあった。また、このときに小学校などが多数建設された。

琵琶湖疎水

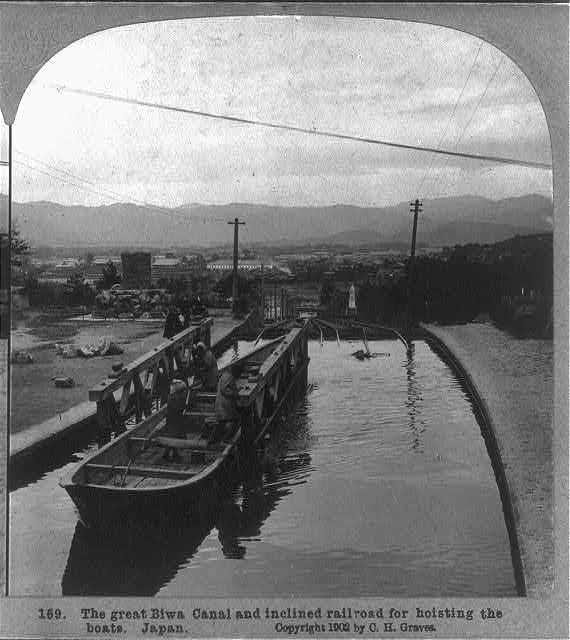

第二期京都策では疎水事業が近代化の柱となる。 この疎水は琵琶湖疎水と呼ばれ、 先に開通した琵琶湖第一疎水と疎水分線、後に開通した琵琶湖第二疎水がある。 第一疎水と分線は、第二疎水はに完成した。

琵琶湖疎水(第一疎水)はその名の通り琵琶湖から取水され、トンネルを通りながら西に進んだあと南に折れ、 鴨川沿いに南下し伏見の濠川(伏見城の堀)に接続する。 濠川は宇治川とつながっているので、大阪・京都・大津間が水路によりつながり、船による輸送が可能になった[6]。 琵琶湖疎水の途中には落差の大きい場所があり、船だけでは行き来が難しいためインクラインと呼ばれるケーブルカー状の設備が設けられた (蹴上インクライン・伏見インクライン)。 また、この落差を利用して発電する発電所が設けられ、その電気は京都市電を動かすために使われた。 蹴上インクラインは2017年現在も残っている。 ほかにも灌漑・ 水道・精米・衛生・防火・工業用水などにも使われた[2][6]*6。 トンネルを通りながら って所が調べていて気になった。 …つまり人と荷物を載せた船が水の流れるトンネルの中を通るって結構危ないんじゃないかなあ。 と思って追加で調べたら、このトンネルはかなり大きく全然大丈夫で、 最近(平成)でもこの琵琶湖疎水を船でクルージングするツアーが人気のようだ。ひえぇ。

疎水分線は蹴上で第一疎水から分岐し、南禅寺境内の水路閣・銀閣寺の前を通り、 高野川と鴨川の下をくぐって堀川(堀川通の下)に接続する[6]*6。 南禅寺境内の水路閣と呼ばれる水道橋は2017年現在も残っている。 疎水分線の途中には、哲学の道と呼ばれる道がそれに沿って整備されている。この名称はかつて文人や哲学者らが好んで散策したことによる。 2017現在も散歩道として人気である。

作者 C.H. Graves

作者 C.H. Graves

作者 Daderot

作者 Daderot

行政区分などの変化

1871年(明治4年)に廃藩置県が実施され、京都府となる(現在よりも少し小さい)。 に郡区町村制が施行され、上京区・下京区が設置される。 に上京区・下京区に市制が施行され、京都市が発足する。 当初は市制特例により市長を置かず、府知事がその役割を担った。

三条通の近代建築[6]

三条通は江戸時代に東海道の起点として賑わった通りだが、 明治時代に入ると洋風建築の建物がこの通りに次々と建ち並んだ。 2017年現在もいくつかの建物が現役の建物として残っている。 もちろんやっている業務は現代のものだけど。…ってそれって逆にすごくない? 代表的なものを見てみよう。 CC-BYライセンスの画像が見つからなかったので、Google画像検索へのリンクを貼っておきます。

- 家邉徳時計店 …1890年(明治23年)。赤煉瓦造り、文明開化最初期の建物。店舗部分には3連アーチがあり、当初は屋根上に時計があった。

- 中京郵便局 …1902年(明治35年)。フランス式のルネサンス様式建築で、装飾には煉瓦と花崗岩が用いられている。 屋根はマンサード屋根といって屋根勾配を途中で折ったものが使われている。1975年(昭和50年)に外壁を残して建て替えられた。

- 京都文化博物館 …1906年(明治39年)。旧日本銀行京都支店。英国式の建物にインド風の入口アーチが特徴的。

- みずほ銀行京都支店 …1906年(明治39年)。地図でよく見たら三条通沿いじゃなかった。旧第一銀行京都支店(からの旧第一勧業銀行京都支店。 文献[6]は1994年のものなのでそうかいてあったけど、 もしかしてと思って調べたらやっぱり引き継がれてた!)。赤煉瓦の壁面に白い花崗岩で装飾が施してある。

鉄道と道路の整備*7

最初に日本に鉄道が敷設・運行されたのはで、東京の新橋~横浜間であった。 次に鉄道が通ったのは大阪~神戸間で、それが京都まで延伸された。京都駅はこの時点で生まれた。 さらに大津まで延長され、後に東海道本線となった。 東海道本線は東京から神戸を結ぶ路線で、も存在する。 全線開通当時の東海道本線には全線通しの運転が上下1本設定され、所要時間は20時間強であった*9。 当時走っていた蒸気機関車を置いておく車両基地(梅小路機関区)にある扇形庫と転車台は後に保存され、 2016年(平成28年)には京都鉄道博物館となった。ここには2017年現在も現役の蒸気機関車が所属する*11。 その後京都駅には、山陰本線・奈良電気鉄道(現在の近鉄京都線)が通り、京都市街には市電が開業する。

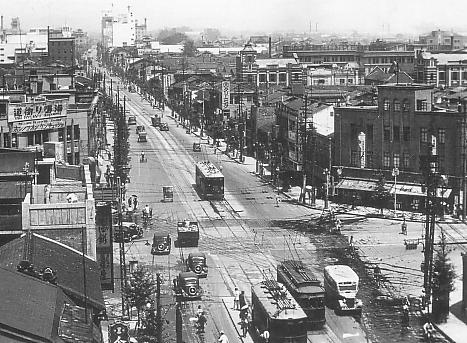

京都市電は1895年に京都電気鉄道によって日本最初の一般用の電車として運行を始めた路面電車である*8。 京都の市街を縫うように、全盛期には現在の北大路通・西大路通・東大路通・九条通に囲まれた範囲に100を超える電停(駅)があった。 交差点に設けられた電停は、交差する2つの通りの名称がつけられた*10。現在の道路交差点の名称は、これを引き継いでいるものが多い (烏丸五条、烏丸高辻、四条烏丸、四条大宮など。電停名四条堀川→交差点名堀川四条など、逆転したものもある)。 京都市電は1963年頃には一日50万人を超える利用者を誇ったが*8、 次第に自動車の普及により段階的に廃止され、1978年(昭和53年)全廃された。 廃止後その役割はバスや地下鉄に譲ったが、当時の軌道は現在の道路となって痕跡を残している。

作者不明

作者不明

作者 秋空から蛇が降ってきた

作者 秋空から蛇が降ってきた

には東海道新幹線が開業し、 東京~新大阪駅間を最速4時間で結んだ。京都駅は途中駅になった。 この路線は特に重要視され、車両や路線軌道・保安・運転管理などの技術向上によってさらに速く移動できるようになり、 は最速2時間22分で東京~新大阪駅間を結んでいる。

近年の京都の動き

京都は政治が安定し交通の便が良くなった江戸時代から観光業が盛んであった。 明治になって鉄道が、昭和になって新幹線が開業しさらに簡単に京都に行くことが可能になったが、 に新幹線を運営するJR東海は「そうだ、京都行こう」というキャンペーンを大々的に行った*12。 これにより京都にはより多くの観光客が集まった。 には「古都京都の文化財」がユネスコの世界遺産に登録され、 世界的にも歴史ある都市として知られるようになった*13。