江戸時代の町の変化

江戸時代の京都

江戸時代に入ると再び政治の中心は東へ移るが、御所があったこと・交通が発達し旅行者が増えたことなどにより著しく衰退することはなかった。 江戸時代は平安時代に比べればずいぶんと最近であり、江戸時代以来の街路や建物は現在にも残っている。 平和な時代であること・交通が発達したことなどにより市民による文化も大きく花開いた。

近世が長くなっちゃったので分割しました。

京都御所

14世紀から明治の直前までの天皇の住まいだった場所が京都御所である。 1227年の火災でそれまでの天皇の住まいである内裏が焼け、 14世紀に里内裏の1つ・土御門東洞院殿を北朝側の天皇の居所としたことが現在の場所に御所ができたきっかけで、 以来明治になるまでここがずっと天皇の住まいとして使われる[6]。

関ヶ原の戦いで徳川家康が勝利し江戸に幕府を開くと、政治や権力の中心は江戸へ移った。 一方京都は天皇・公家の権威の中心になった。京都御所は中世の動乱ですっかり荒れてしまったが、 織田信長・豊臣秀吉・徳川家康により復旧され公家町が周辺にできるまで回復した[2][6]。 鎌倉時代末期に御所(里内裏)ができた際にはとても小さかったが、江戸時代の間に徐々に拡大し、 現在の京都御苑の大きさにまでなった。現在の京都御苑はもともとはすべて御所で、 梅園・桃園になっているところや迎賓館がある場所には公家の屋敷が並んでいた*1。 現在は一部を除き公園として一般開放されている(その公開されていない部分が現在の京都御所ということになる)。

作者 Saigen Jiro 2014年

作者 Saigen Jiro 2014年

二条城

公家の中心は御苑であったが、武家の中心は二条城だった。 二条城は江戸時代に徳川家康によって作られ、その後面積を拡大し、現在も区画と一部の建物が残っている。 二条城は将軍が上洛(京都に行くこと)する際に使われた。 堀の内側は本丸・二の丸の2区域で構成され、本丸には天守があったが火災で無くなってしまった。 だから本丸ではなく二の丸御殿が有名なのね。国宝指定されているのも二の丸御殿だし。 二の丸は一般的に、本丸を守備するために置かれる*2。 また江戸幕府は名前の通り江戸(東京)に政治と権力の中心をおいていたため、距離が遠く権力・権威を持っている勢力... つまり諸大名や公家の動向に常に気を配っていた。大名に対しては武家諸法度や一国一城令を、 公家に対しては禁中並公家諸法度を出して、彼らの行動を制限した。 さらに京都所司代(朝廷の観察・西国大名の監視を行う役職)を置いたため、 公家の政治的活動はほとんどできなかったが、文化的な役割は大きかった[4]。 京都所司代は二条城周辺に置かれ、前述の朝廷の観察のほか、町奉行の監督や京都の警護、天領における訴訟処理 などを行った[2]。 幕府の権力は形式上天皇の権威によって支えられていたため、表向きは朝廷を敬いつつも、 実態はこのように朝廷を強い監督下に置いていた。 徳川家光が将軍になると、将軍は二条城に上洛し、当時の天皇を招き入れた。 二条城天守は、天皇が上った唯一の天守である*3。 この後水尾天皇による行幸は5日間に渡って行われ、 舞楽・能楽の鑑賞・乗馬・蹴鞠・和歌の会が催された*3。

その後も二条城は将軍の上洛の際にたびたび用いられた... 訳ではなく、その後徳川家光がもう一度上洛して以降は、 200年以上もの間二条城が使われることは無くなった。 朝廷に用がある際には自らが京都に行く必要が無く、朝廷の使いを呼び寄せるだけの力を持ったからである[2]。

作者 Corpse Reviver

作者 Corpse Reviver

交通の発達 ―街道と航路

幕府の全国支配が進むにつれて、全国の街道も整備された。 中でも五街道と呼ばれる東海道・中山道・甲州道中・奥州道中・日光道中は幕府直轄で整備された。 街道沿いには宿場町ができたほか、交通の発達で庶民の旅行もしやすくなった。 京都は寺社巡りで人気の旅行先となり、土産物として京都の産物が持ち帰られた。

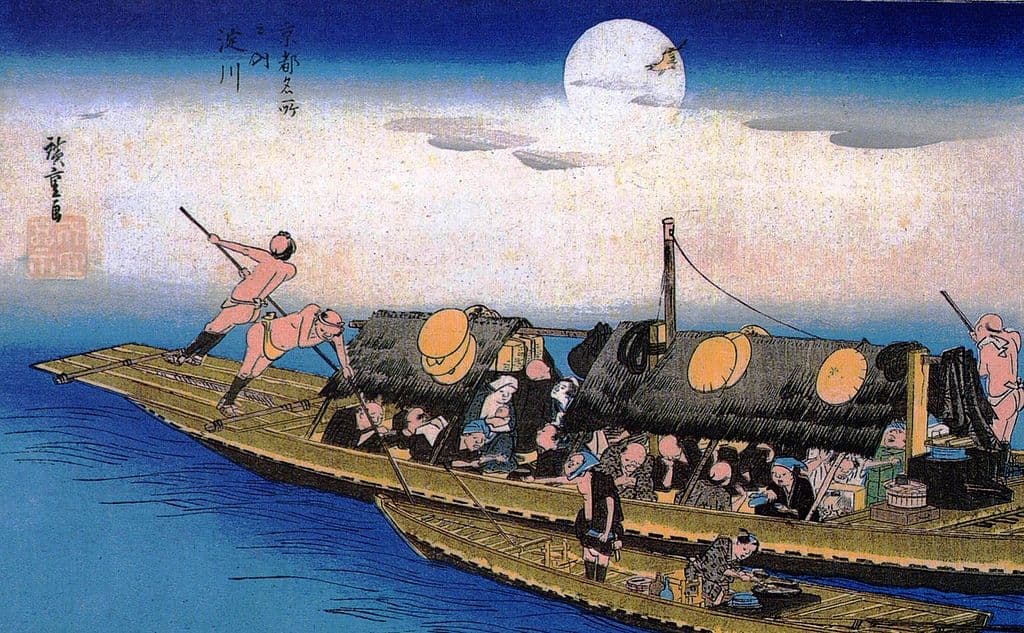

大荷物を効率的に運ぶために、水運が発達した。 大型の船のほか、高瀬舟と呼ばれる小型~中型の船も全国で使われた。 大阪は水運の拠点になり、江戸と大坂を結んでいた最重要航路である南海路には菱垣廻船や 樽廻船が就航した。 江戸・大坂と東北地方日本海沿岸を結ぶ西回り海運も発達した。 大阪には諸藩の倉庫である蔵屋敷が並び、「天下の台所」と呼ばれて経済や商業の中心地として繁栄した。 大阪と京都を結ぶ水運に用いられたのが淀川である。 淀川は京都西側を流れる桂川・東側を流れる鴨川とつながっているため、京都まで荷を上げたり、京都の産物を大阪を通じて全国に運ぶことができる。 これらは自然の川であるため、より物流を安定させるために運河が作られた。これが高瀬川である。 高瀬川は鴨川の二条付近で鴨川から取水され、船入と呼ばれる入り江が高瀬川に何カ所も作られた *4*5。 船のたまり場・陸揚げ場周辺には商店・倉庫・宿などが新しく立ち並んだ[2]。 高瀬川沿いには、木屋町・材木町・紙屋町・鍋屋町・米屋町など 高瀬舟で運ばれ荷揚げされた品物と関係する地名が多く残っている[2]*6。 高瀬舟 は森鴎外による小説の名前にもなっていて、高校の教科書にも載っているからご存じの方も多いだろう。 今回の京都旅行は「絵になるところを写真に残そう」ということにこだわらず、 専ら史跡や寺院を見に行くことに専念してしまったために高瀬川沿いの木屋町通を歩くことはしなかった。 後になって改めて調べると地名やら船入の跡やら、結構歴史を残しているものがあるからちょっと後悔。 木屋町通は桜の名所でもあるから、桜のシーズンになったら改めて行ってもいいかもな。

作者 歌川広重

作者 歌川広重

作者 mariemon

作者 mariemon

作者 mariemon

作者 mariemon

京の花街

京都を題材にした作品や祭りの名前・会社名など、祇園の名を冠したり、祇園が登場するものは多い。 祇園は鴨川の東側・四条通沿いの地域の名前で、京都の代表的な歓楽街・繁華街である*7。 祇園の一地域である祇園甲部は京都最大の花街であり、 芸妓(京都では「げいこ」と読むらしい) や舞妓、娼妓などを置いた*8。 現在は花街の規模は大きく縮小したが、祇園甲部歌舞練場などがあり、古い町並みを見ることができる。

京都には祇園のほかにも花街がある。もともと京都の各所に点在していた遊女町は六条柳町にまとめられ、 それが何度か移転を繰り返し、島原に移った。島原の周囲には堀が作られ、全体を塀で囲い、大門が1カ所に設けられた。 この造りはかつての町衆による自衛のものとは意図が異なり、遊里(遊郭)を 外部から隔離することを目的としていた。 島原は栄えたが、立地が悪かったために祇園やほかの遊里に人が流出し衰えた。[2]

Wikipediaによれば、芸妓(げいぎ)とは、舞踊や音曲・鳴物で宴席に興を添え、客をもてなす女性。*9

とある。

舞妓は芸妓の見習いであり、どちらも芸を売って商売とする。

対して娼妓は体を売って商売をするものであり両者は別物であるが、どちらも芸能の世界であり、

習わしや利用法などが近く、隣同士の商売であると言える。

江戸時代の中期以降はそう。原型は一緒だったのかもしれないね。

現代もゲームセンター・性風俗店・バーやスナック・ダンスホールに至るまではどれも「風営法」で規制されているし、

芸能や遊びの世界はどれも一緒くたにされがちである。

芸妓の利用法(呼び方)についてはWikipediaの該当記事が詳しい。

江戸時代の京都に限った話では無いが、芸妓と遊ぶ店は揚屋(現在の料亭にあたる)、

揚屋と同じ位置づけだが自分で料理を作らない店は茶屋、芸妓の所属する店は置屋と呼ばれ、別物である。

芸妓さんは普段料亭にいないってことか。そもそも芸者遊びは基本的に料亭でするってこととか、全然知らなかった…w

島原は衰退したが、現在も少しだけ古くからの建物が残っている。

かつては置屋として・2017年現在も置屋兼茶屋として営業している輪違屋、

現在は営業していないが、角屋もてなしの文化美術館」として残っている、

かつて揚屋だった角屋などがそれにあたる[2]。

作者 Conveyor belt sushi 2010年

作者 Conveyor belt sushi 2010年

脚注を見てもらうとわかるけれど、ここらへんは複雑なしきたりが多く調べきれていない。 Wikipediaのつぎはぎだらけでひどい内容になってしまった。風俗関連の内容は新書なんかにもなっているので、 追って文献調査もする予定。

町屋

Wikipediaによれば、

町屋(まちや)とは、民家の一種で町人の住む店舗併設の都市型住宅である。

とある。町屋は京都だけに見られるわけではなく、江戸や大阪、川越などの都市にも見られる。

都市部に密集して・また通りに面してぎりぎりいっぱいまで建物があり、間口が狭く奥行きが長いのが特徴。

京都の町屋は現在も見ることができる。現在見ることができる町屋は、だいたいが江戸時代中期頃以降にできたものである。 町屋は通りに面して表から見える場所は質素に、逆に奥は豪華に作られた。 これは質素倹約を旨とした徳川政権下の京都でうまくカムフラージュするための知恵であった。 基本的に店舗兼用であり、表は店として使えるスペース・奥は居住のためのスペースであった。 入口付近から通り庭と呼ばれる土間が奥まで伸びている[2]。

町屋は現在の京都に(たくさんとは言えないが)残っていて町屋の並ぶ通りを歩くことができるが、 観光地化されていない町屋の通りもあり、その周辺は生活の場であるから歩く際には少し注意しよう。 日本の町並みというウェブサイトの 京都府の古い町並みというページには、 町屋風景を残す町並みがたくさん掲載されている。 京都を適当にぶらつけば町屋に当たるなんてことはないので、見たかったらある程度当たりをつけて 歩く必要がある。 一般住居になった町屋は当然中に入ることはできないが、店舗になったものでは町屋内部を見ることができる。 かつて四条京町家という施設があり 町屋内部を見学することができたがに閉館してしまった。 図書館で借りてきたガイドブックに載っていたから見てみたかったんだが、残念。

作者 喜多川守貞 (類聚近世風俗志:原名守貞漫稿)

作者 喜多川守貞 (類聚近世風俗志:原名守貞漫稿)

作者 OsianLlwyd1 2007年

作者 OsianLlwyd1 2007年

作者 663highland 2015年

作者 663highland 2015年

作者 hyamaoka

作者 hyamaoka